Ojalá todos los libreros fueran como el dueño de la antigua librería Casa Marcos. Yo era muy chico, pero recuerdo que el local, además de tener estantes hasta el techo en cada una de las paredes, tenía en el medio un mueble divisor con libros, revistas e historietas a cada lado.

A aquella biblioteca central que seguramente era diminuta, la recuerdo con características laberínticas, lo más parecido a las góndolas del supermercado. Un supermercado de libros. Uno podía hasta esconderse entre los libracos amarillentos testimonio de un pasado turbulento -quién sabe por cuántas manos habían pasado antes de convertirse en moneda de canje- alejado de miradas adultas, y sentirse libre. Así me pasaba cuando acompañaba a mi mamá al supermercado Facciolo. Esa sensación de libertad al escaparme a góndolas lejanas, allá, cerca del sector de los jabones, escapar de su mirada y deambular en la más placentera soledad, sabiendo de todos modos que el universo del supermercado resultaba seguro.

Entrar a Casa Marcos era entrar a la máquina del tiempo, viajar a otra década, a otro espacio, y esquivar al trajín cotidiano de una ciudad bonaerense de los ochenta.

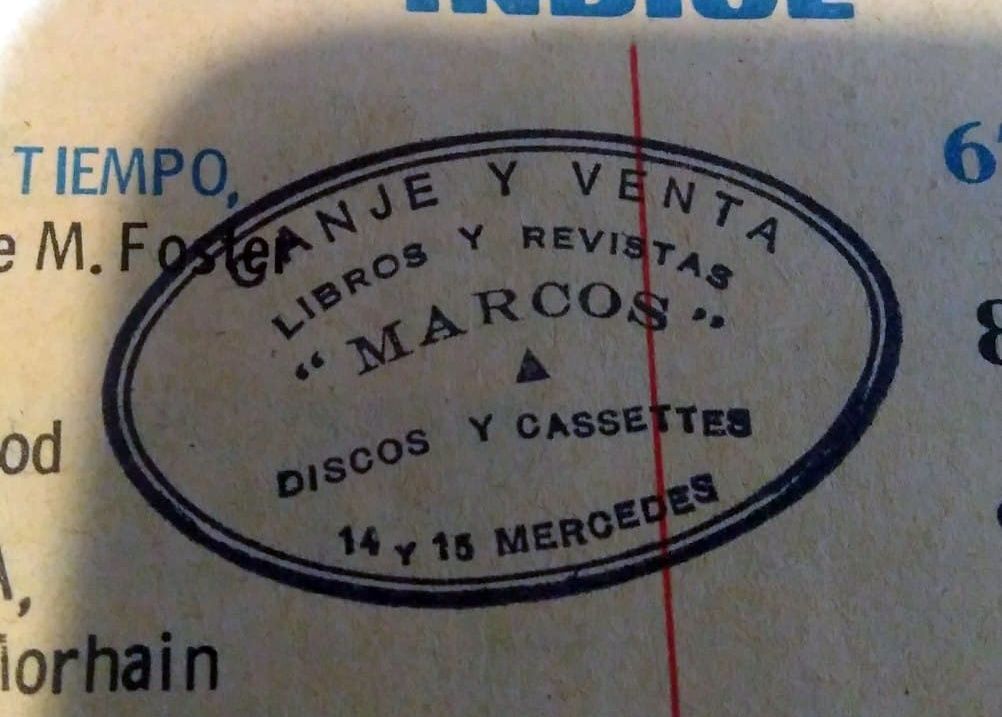

La librería era más de usados y de canje. Marcos -que en realidad se llamaba Rubén Ramponi y que le había puesto al negocio el nombre de su sobrino-, etiquetaba las revistas e historietas de acuerdo al estado en que se encontraban, diagnóstico que marcaría las condiciones de la transacción.

Como una bocanada aflora el recuerdo del olor a páginas amarillas de libros perdidos de ediciones lejanas, a revistas ojeadas mil veces, a historietas cansadas de viajar por mil casas, a humedad de biblioteca.

Entrar a Casa Marcos era entrar a la máquina del tiempo, viajar a otra década, a otro espacio, y esquivar al trajín cotidiano de una ciudad bonaerense de los ochenta. Como un fantasma que escapa de las coordenadas, el negocio se trasladó de un lugar a otro, abriendo las puertas en la esquina de 14 y 15, en la 16 y 41, en la 17 y 14, en la 37 y 32, por ejemplo.

Siempre me atrajo ese mundo marginal, ese circuito comercial que opera en las sombras, por fuera del sensor de las grandes editoriales. Hay quienes dicen que la literatura trabaja en los márgenes, que nace de los detalles más imperceptibles, que elige los caminos menos transitados, como lo hace, a su modo, el psicoanálisis. Y allí, entre las Patoruzú, las Isidoro Cañones, las Mafalda y las Condorito, estaba el germen de la literatura.

Allí, además de educarme en el hábito de la lectura, casi de la mano, aprendí a delinquir. Así como no hay blanco sin negro, no hay luz sin oscuridad, entonces tampoco hay hábito sin vicio. Allí donde nacía el fervoroso deseo de leer las Patorucitos relucientes, las ediciones de El Gráfico con la tapa del Bocha levantando una copa, también se sembraba la famosa idea de que el fin justifica los medios.

Además de educarme en el hábito de la lectura, casi de la mano, aprendí a delinquir. Así como no hay blanco sin negro, no hay luz sin oscuridad, entonces tampoco hay hábito sin vicio

Mi hermano mayor, seguramente, fue quien me enseñó el truco de llevarnos alguna historieta guardada debajo de la remera y ajustada con el elástico del pantaloncito corto que solíamos usar. La idea era leerla y devolverla. No robarla, sino tomarla prestada sin el consentimiento de Marcos, que en realidad era Ruben. Así empezó el peligroso camino de desafiarse a ver quién era el más creativo para esconder el botín y transformar el clásico canje de dos por uno, en la ventajosa situación de llevar dos y volver con cuatro.

La ventaja de que las historietas fueran de tapa blanca y fácilmente enrollable, nos permitía pensar en alternativas de escondite como debajo de la gorra, abrazando las pantorrillas bajo la media a modo de canilleras, o en la manga, como una muñequera, debajo del buzo.

Un día recuerdo que fuimos con camperas inflables. Imagino el gesto de Rubén al ver entrar a dos nenes, uno de once y otro de ocho, quizás, con esos camperones coloridos de astronauta que llegaban hasta las rodillas, que tenían bolsillos internos y que parecían salvavidas. Dos chicos que mostraban sus piernas albinas, porque los camperones, tan de moda por entonces, tapaban los pantalones cortos, dejando en el mostrador algunas historietas para canjear -algo había que canjear para disimular-, en una tarde calurosa de algún diciembre. Imagino su cara de “estos pibes no van a parar” y el dilema de hasta cuándo nos iba a dejar seguir robando.

No había manera de que Rubén no se diera cuenta. Seguramente él también era de la idea que el fin justifica los medios y que le tocaba jugar el rol de hacer la vista gorda. Me gusta pensar que Rubén, desde el anonimato, incentivó la lectura de muchos chicos de mi generación y que armaba los estantes ofreciendo como señuelos las historietas que a su criterio deberíamos leer. La luz tenue, la disposición de las repisas, el mostrador alejado, la cantidad de material apilado que desbordaba caóticamente el espacio disponible, ¿Qué otra intención podría tener que no fuera la invitación al hurto y motivar la lectura aplicando psicología inversa?

Hoy, cada vez que entro a una librería angosta y profunda de calle Corrientes donde hay mesas de saldos, donde hay recovecos, y el mostrador, diminuto, está en el fondo, cerca del baño, busco en la mirada del librero, el guiño de Rubén.