La primera vez que fui al cementerio esperaba que me sucedieran hechos sobrenaturales. Hubiera pagado el costo del espanto por tener una gran historia que contarle a mis hijos. Era adolescente y fuimos con amigos una noche de tormenta, como manda la leyenda, tras haber hecho el juego de la copa. No tenía familiares que visitar ni gente conocida. Ir al cementerio, aquella vez, fue un acto de provocación.

Esperaba escuchar ruidos que salieran de los nichos, algún alma en pena sollozando, que las cruces clavadas en la tierra se movieran, o alguna que otra sombra deambulando entre las calles. Es verdad que siendo adolescente uno espera muchas cosas, pero no eran fantasías mías. Ya había escuchado suficientes historias similares y era menester corroborarlo en carne propia.

Pasaron más de veinte años, pero el deseo está intacto.

Voy al encuentro de Gabriel Ramírez, el encargado. Esta vez no es de noche, son las tres de la tarde y el sol aplasta la siesta hasta asfixiarla. El calor y la ausencia de seres vivos en las calles de Mercedes me transportan al desierto. El sol muestra su peor cara, la que seca y mata todo lo que toca.

Un trueno grave y aislado amenaza en vano con una tormenta de verano que apenas serán unas gotas. Estoy pendiente del tiempo, no sé por qué, quizás espero del clima alguna señal divina relacionada a mi visita.

— ¿Qué querés saber? No hay nada para contar –Se anticipa Ramirez tras un saludo cordial.

El tono de su afirmación no esconde misterio, al contrario, busca decirme que él no es una persona de la que yo pueda sacar provecho, que no resulta ser un personaje interesante.

Realmente no sé por qué estoy ahí, quizás no quiera saber nada en especial, sino sentir algo. Tal vez esta crónica no pretenda “saber”, sino transitar el camino de las sensaciones. Quizás busco conocer a Ramírez, ver la cara del hombre que se ocupa del cementerio, descubrirle un gesto.

Lo invito un paseo. Quiero caminar, que me muestre lo que tenga ganas de mostrarme, que me cuente lo que tenga ganas de decir.

— ¿Querés ir a ver a donde está el discípulo de Pancho Sierra? –propone como atractivo.

Hago una introducción, mientras caminamos por la sombra que ofrecen las bóvedas, sobre las distintas leyendas o cuentos relacionados el cementerio. Intento justificar la pregunta obvia sobre sucesos extraños.

— Lo más extraño que pasó fue lo de los gitanos, capaz… –hace un silencio porque supone que conozco la historia.

— ¿Qué pasó?

— Hace unos siete u ocho años se encontró un día que estaba el nicho abierto en el sector donde están los gitanos. Los gitanos se llevaron el muerto, y nadie supo lo que pasó.

Atravesamos el sector donde hay lápidas, cruces prolijas y otras hechas con dos hierros cruzados ؘ–o dos palos–. Están encimadas, clavadas en la tierra.

— ¿Y esto?

— Todo lo que es tierra, es sepultura municipal. Estos que tienen lápida son pagos. Si estos tienen deuda yo los tengo que levantar –señalando una lápida. Aquellos, los que tienen cruces nomás, son municipales. Los que van a tierra son los indigentes. Es gratuito y municipal. Después de seis, siete años, que ya queda puro hueso, se sacan los huesos y se reutiliza la tierra y los huesos van al osario.

— ¿Y qué otras cosas hacen acá?

— Inhumaciones, reducciones, traslados… a todo eso nos dedicamos nosotros. Ahora, casualmente, estamos sacando a uno porque entra otro mañana. Estamos limpiando el nicho. Estos que estamos sacando son por decreto. Gente a la que se les informó porque no está pago el nicho, y como no tenemos nicho estamos desocupando.

Se escuchan unas voces que vienen del fondo. Son los empleados que están desocupando el nicho. Están lejos, pero se los escucha igual porque en el cementerio no hay un alma; no hay un alma viva.

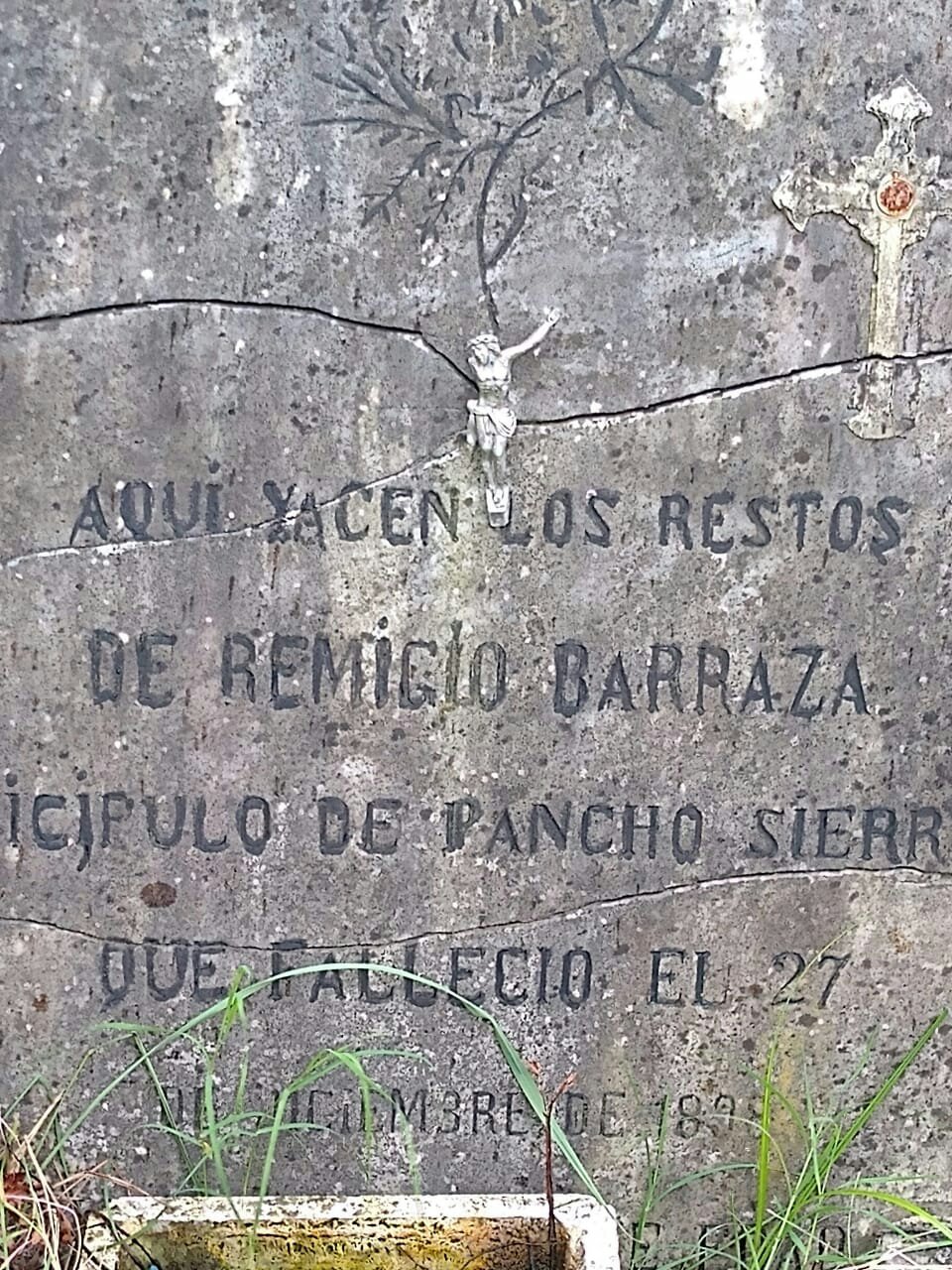

— A este muchacho –el discípulo de Pancho Sierra– lo enterraron acá pero nunca vino nadie. Ya ni la placa se nota, pobre

Gabriel quita algunos yuyos para que pueda leer la placa. La reja que rodea la tumba les impide a los empleados cortar el pasto en ese sector.

— Es viejísima –digo fingiendo sorpresa.

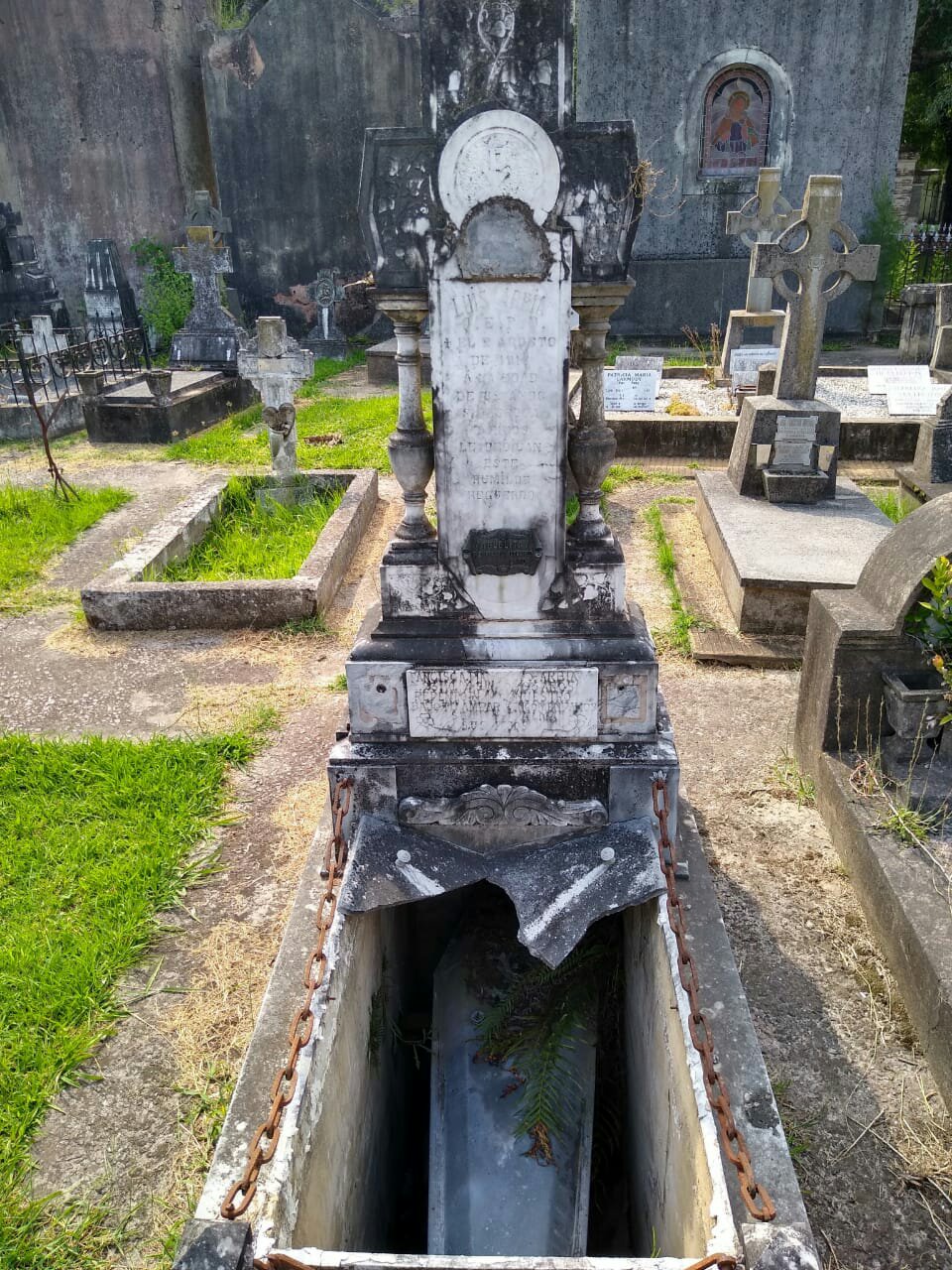

— Sí. Más de cien años. Hay uno, Villafañe, que es de 1874. Adentro no sabés lo que es, un lujo –refiriéndose a la bóveda.

— ¿Vamos a verla?

El sol nos persigue a nuestras espaldas. Pasamos por tumbas abandonadas, bóvedas destruidas y otras con carteles en la puerta solicitando dirigirse a la administración por tema deudas.

También acá hay deudores, almas que no pueden descansar en paz porque se les vence el alquiler. Otras, en cambio, ostentan prestigio, un intento fallido de prolongar un estilo de vida.

Gabriel me cuenta que también están para vigilar, “para cuidar el lugar de los ladrones que se quieren llevar las placas”.

La bóveda de Villafañe no se puede ver porque a las llaves sólo las tienen los familiares. De modo que, al ver la fachada, tengo que imaginarme el resto.

— ¿Te pasó de ver gente que haya hecho cosas extrañas?

— Pasa, si. Pasa –dice con un halo de misterio–. Por ahí escuchás gritos y tenés que ir a ver. En el mayor de los casos no podés hacer nada, pero uno por ahí se acerca, lo conversa. Vos no sabés lo que puede llegar a hacer una persona. Entonces le conversás, le llegás, le entrás. “Bueno, qué se le va a hacer”, “ya está”. Hay gente que lo toma bien y otras que no. Hay muchos casos. Muchos, muchos… te toca de todo… te tocan los borrachitos… hay que tenerlos medio cortitos.

— ¿Cómo es eso?

— Últimamente muere gente joven y vienen los amigos agresivos, en cuero, gritando. Hay que salir y decirles. Por ahí hacen quilombo o están con bebidas alcohólicas. Vienen a ver al amigo muerto y se quedan ahí capaz una hora tomando. Vos vas y le explicás, que tomen tranquilo, pero que no hagan lío, porque después se me quejan a mí. Hay gente para todo.

— Me imagino… –digo sin pensar. Seguramente, lo que me imagino, es mucho más inverosímil de lo que Gabriel sugiere.

— Hay gente que en el mismo entierro se han peleado a las piñas en la puerta, o que le gritan al muerto “viste, ahí te vas a pudrir”. Había una hija que no quería que tapáramos al padre muerto que iba a tierra. Quería que lo sacáramos. Y la mujer del hombre, que era una chica joven, decía que no, que el tipo le había pedido ir a tierra, y que tenía que ir a tierra. Todo el teje y maneje y ellas peleándose afuera. Yo les decía, “bueno, decidan porque tengo que cubrirlo yo”. Pasan muchas cosas. Muchas…

Pasamos por una bóveda donde se alcanza a ver, por el agujero de un vidrio roto, una silla vacía cubierta de mierda de palomas. Me asomo rodeando mis ojos con las manos, como un nene frente a la vidriera de una juguetería. ¿Y esto? Pregunto. Espero inconscientemente que Gabriel me cuente alguna historia que me horrorice. La espero como un niño espera el momento del miedo en el relato de un cuento. Siento que babeo como el perro de Pavlov. El estímulo de la silla vacía activa la adrenalina de una buena historia de terror.

Giro la cabeza y al ver que Gabriel, unos metros más adelante, arquea las cejas y se mantiene en silencio, me doy cuenta de que fue una pregunta absurda.

Seguimos caminando. Ya no recuerdo hacia donde, pero no importa. Gabriel había mencionado las tumbas judías y el sector de los irlandeses. Quizás me lleve a la tumba de Urrutia, que también nombró al principio como un atractivo. De todos modos estoy perdido. No podría salir de allí sin algunos intentos fallidos.

— ¿Han encontrado objetos extraños que dejan los familiares?

— Acá encontrás mucho las ofrendas macumbas. Por ahí encontrás pochoclos, un gallo muerto, una cabeza de chancho. A veces encontrás bebida alcohólica. La familia decide, sino, meterle cosas en el cajón. Entonces te dicen “cuando lo vaya a sellar, no le saque lo que tiene adentro”. A nosotros ya no nos sorprende nada.

— ¿A vos te gusta el laburo?

— Ya estoy acostumbrado, no tengo problemas en laburar. Al principio uno por ahí se hacía la cabeza, pero después te acostumbrás y no pasa nada. Ahora soy el encargado, me mando yo solo.

— …

— Vení que te muestro el osario

En la muerte, como en la vida, parece haber categorías de gente. Hay muertos de primera con bóvedas que son obras de arte arquitectónicas, muertos de segunda que pagan su status y su lugar –por modesto que sea– y muertos de tercera. Éstos últimos, sufren la prolongación de las condiciones con las que tuvieron que lidiar en vida. Son los más olvidados y los primeros en llegar al anonimato. Sus cuerpos se descomponen más rápido por el contacto con la tierra y sus restos, destinados trágicamente, seguirán siendo funcionales –siempre a disposición– a los intereses de otros; en este caso, a los estudiantes de medicina.

— Este es el osario. Ahí dentro hay un pozo que está lleno de huesos. Mirá, la gente le escribe –señalando una inscripción con aerosol en la pared.

— ¿Se le avisa a los familiares que los huesos están acá?

— En tierra no, en nicho sí. Se le avisa al responsable. En muchos casos capaz deben mucho y se le avisa al responsable y por ahí el responsable ya murió y no aparece nadie, aunque salga en el diario.

— ¿Cómo es el tema del pago?

— Los nichos se pagan por cinco, diez años y vas renovando. Con las bóvedas se paga un impuesto por año y después depende: si vos pagaste el terreno por 40 años, cuando se cumple el plazo, es como que volvés a pagar el terreno.

— ¿No te da impresión eso de trasladar los restos?

— No, no. Son huesos. Guantes y alguna bolsita, y listo –dice con tono pragmático–. A veces pasa que todavía no está descompuesto del todo y ves la grasa, la carne, que tiene mucho olor. En tierra no tanto, pero en nicho sí. Acá el trabajo más feo es el cambio metálico.

— ¿Qué es eso?

— El ataúd lleva una metálica dentro, Un cajón de chapa que es el que va sellado. Pasan diez años y se pincha la chapa, por ejemplo. Con un agujerito que se haga, pierde líquido. Nosotros le avisamos a la cochería y vienen con otra chapa de esas y nosotros tenemos que abrir, sacar al muerto, y ponerlo en la otra. Capaz que el muerto tiene diez años y está entero, ¿sabes el olor que hay? porque en nicho se conserva mucho más. Para reducirlo en nicho, hay que esperar arriba de 35 años. A veces abrís uno de cuarenta años y no está, tiene olor. Nosotros tanteamos el ataúd y ya nos damos cuenta. Si está medio pesadito no lo abrás, directamente.

Ahora vamos en dirección a la bóveda de la familia de Videla. Hablamos del episodio conocido, cuando quisieron traer los restos de Jorge Rafael.

Después surge el tema del sexo. Gabriel muestra una sonrisa entre cómplice y pícara y cuenta, en tono suspicaz, algunas historias reales sobre amantes que usufructuaban las instalaciones del cementerio para apagar el fuego de la pasión, o bien, de aquella otra mujer que usaba una bóveda determinada como puesto de trabajo.

En el camino, Gabriel se lamenta por el estado de algunas bóvedas, como si recién se percatara.

— Estas bóvedas no se pueden tocar porque antes se hacía una compra por perpetuidad o cien años. Por eso hay tantas tan rotas y viejas, ya no deben haber quedado más familiares. Están todas abandonadas, una picardía.

Vamos terminando el recorrido y Gabriel cree que estoy algo insatisfecho, que todo lo que me contó no ha sido de gran aporte. Supone que fui a buscar otra cosa, que no colmó mis expectativas.

— Pero yo ya te digo –dice como si estuviera respondiendo una pregunta hecha hace más de una hora–, la verdad, jamás pasé nada raro. La gente me pregunta si sentí ruido adentro del cajón. Yo nunca escuché nada. Bueno, a veces se escucha un ruido, pero es la válvula del cajón.

— ¿Y eso?

— La chapa lleva una válvula con formol. Eso hace que no se hinche la chapa y que no salga olor a podrido porque el formol lo purifica. Y eso hace ruido. entonces por ahí pasas por un nicho y escuchas gggrrrrrr… es porque la válvula trabaja.

— Claro, nada que no se pueda explicar…

— Lo que yo sí escuché más de una vez es cuando revienta el cuerpo –dice haciendo memoria–. Vos vas pasando por un nicho y escuchas ¡pufff!, es el cuerpo que reventó de tan hinchado. Mayormente revienta la boca… Se infló y se desinfló –dice con simpleza.

Me despido de Gabriel. El cementerio sigue desierto. Nadie ingresó en todo este rato. Los muertos parecen descansar en paz. La gente ya no viene como antes, me dice. Se refiere a los vivos. Antes se llenaba los fines de semana, ahora fijate –dice–, no viene nadie. A sus palabras las asocio con una cancha de fútbol, un espectáculo, o algún evento venido a menos: un atractivo de antaño.

La poca concurrencia parece ser síntoma de algo, una premisa de alguna conclusión, pero no sé de cuál.